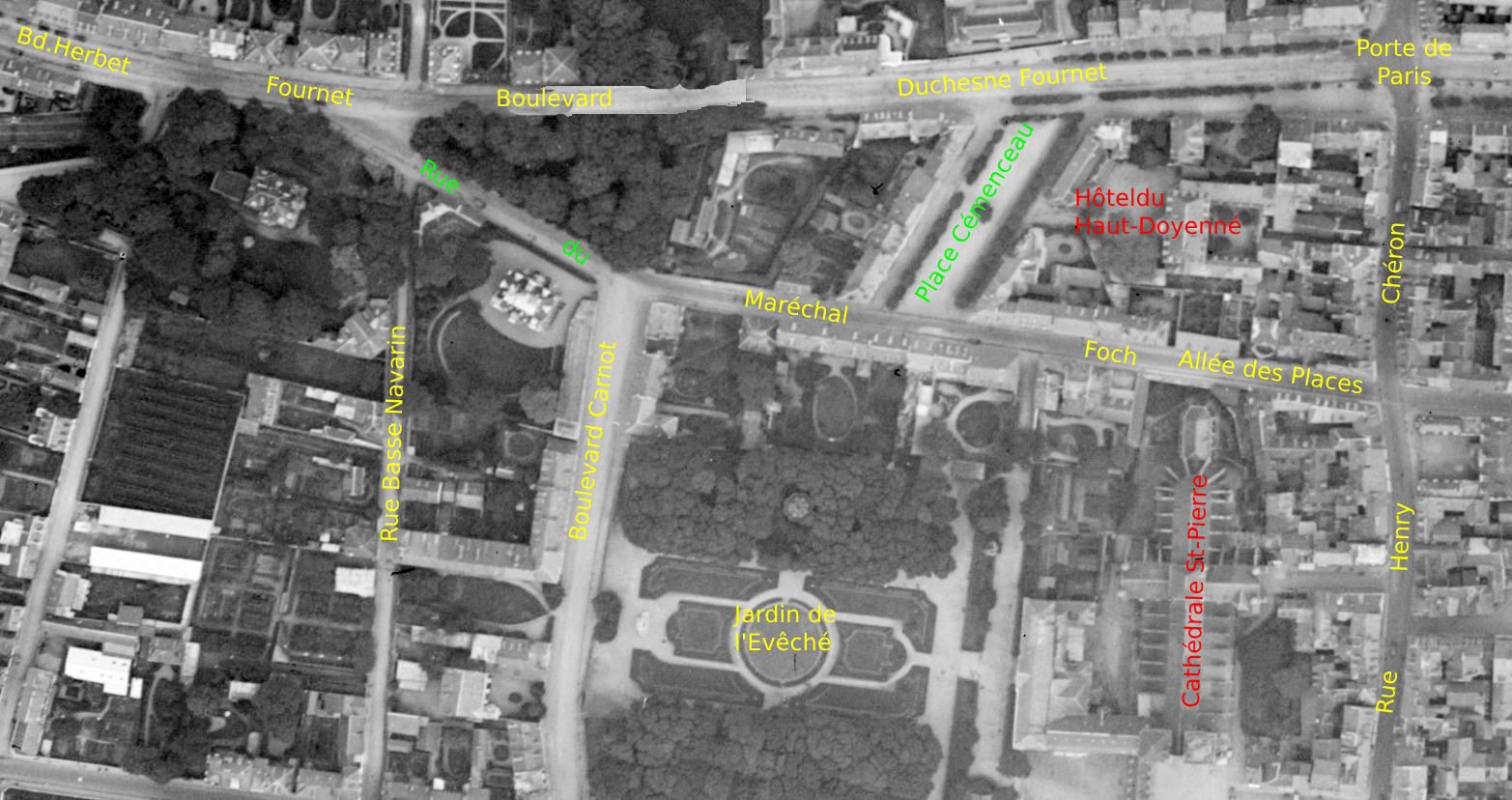

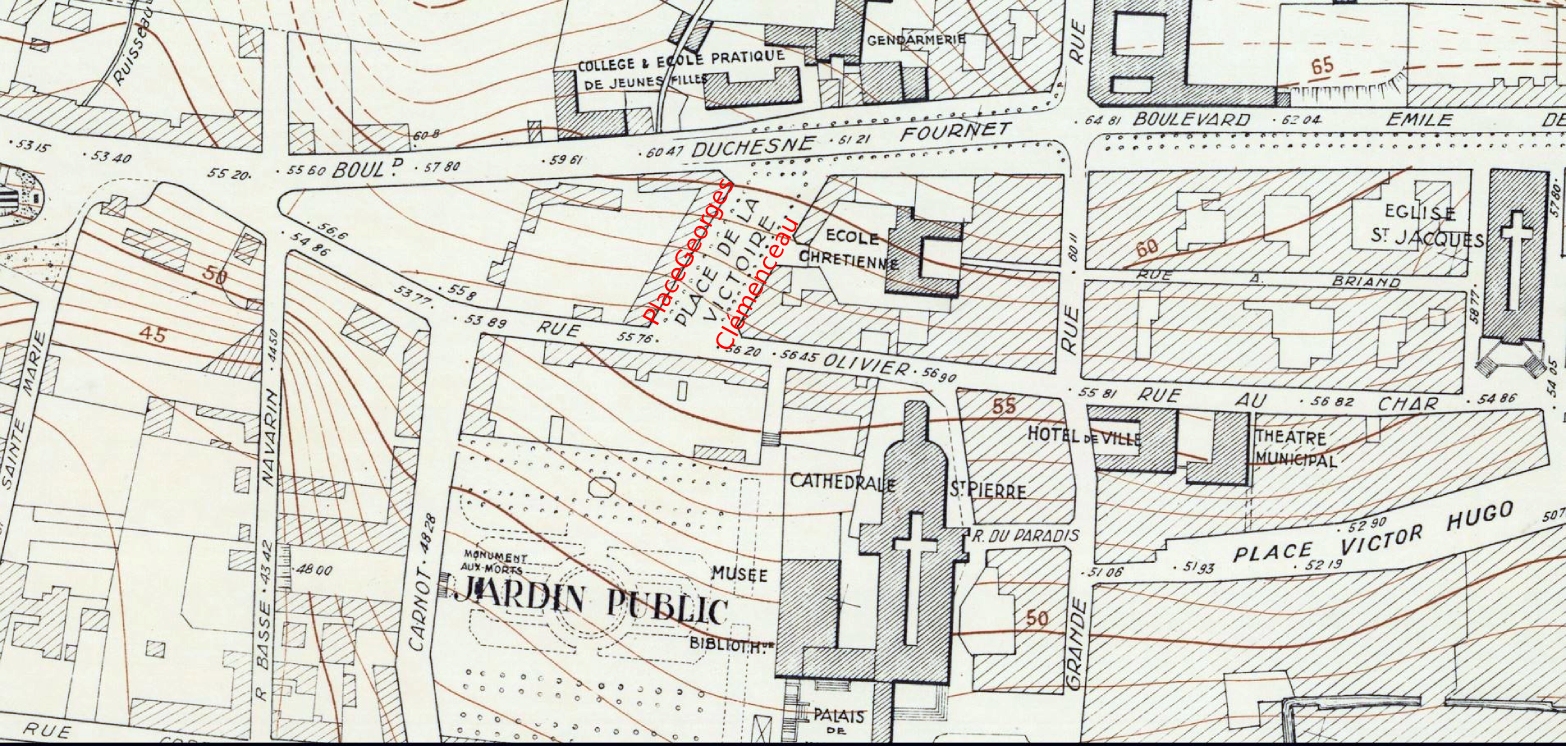

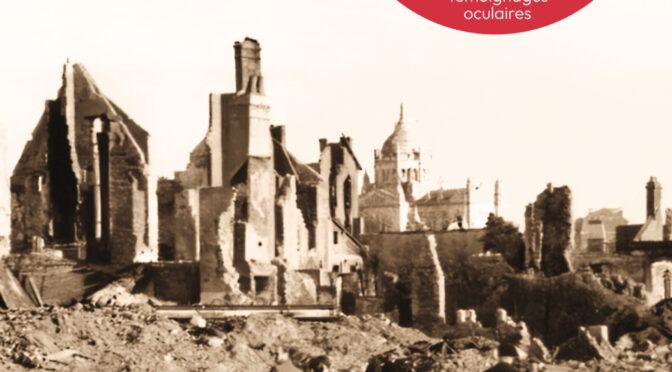

Sources Originales: A gauche, image modifiée Géoportail Lisieux 1930 – A droite, Plan Courel 1930, ShL .

Annuaire 1938: Après la guerre de 1914-1918 (délibération du Conseil municipal du 24 novembre 1920). Précédemment place Leroy-Baulieu.

Commence boulevard Duchesne Fournet n°11. Finit rue Olivier n°22 (aujourd’hui rue Maréchal Foch).

HISTORIQUE:

– Les textes des noms de rues proviennent du: Dictionnaire historique et étymologique des noms de rues et lieux-dits anciens et modernes de Lisieux, Société Historique de Lisieux, 4e édition revue, corrigée et augmentée, 2024 (inédite) Dominique Fournier. DRL.

Voir Sources des abréviations.

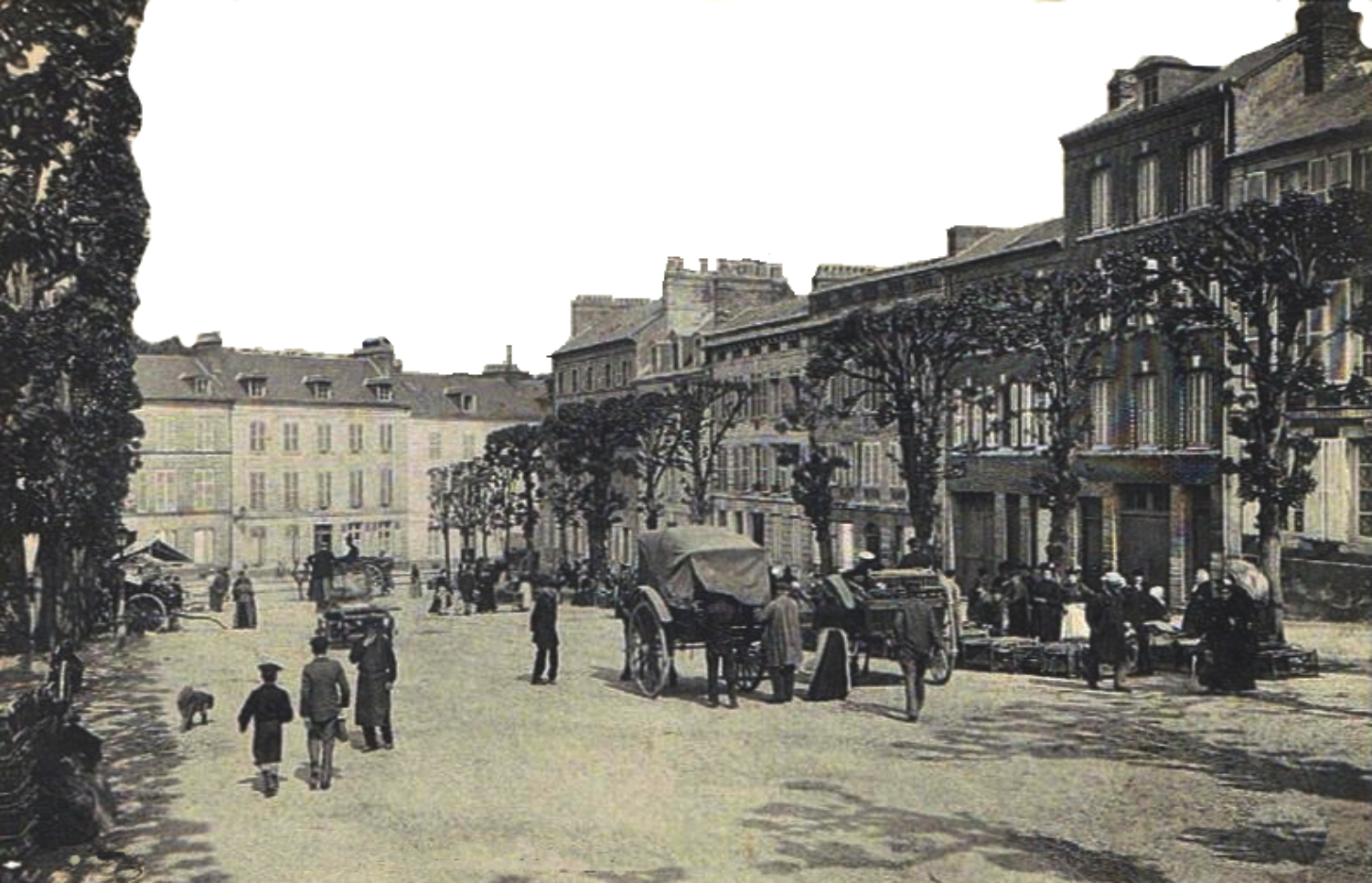

– Les photos, retouchées, sont extraites de la Collection de cartes postales de la ShL. Cliquez dessus pour les agrandir.

CLEMENCEAU (PLACE GEORGES) : place Georges-Clemenceau 1961 BSHL, place Georges Clémenceau 1972 PCN, place Georges Clemenceau 1982 PTT, place Georges Clemenceau 1995 PVLPA, place Georges Clémenceau 2001 PVAN, place Georges Clemenceau 2004 PTT, 2019 LVL. — La charmante petite place qui relie en biais le boulevard Duchesne-Fournet à la rue du Maréchal Foch doit son orientation au fait qu’elle suit celle des anciens remparts dont l’angle nord-est formait à la fin du 18e siècle un coin rentrant à la hauteur des jardins de l’Évêché. Cet angle curieux des fortifications était lui-même une conséquence de l’agrandissement des jardins au 17e siècle, et de la réfection des remparts à cet endroit.

Avant la réfection, les murailles allaient en ligne brisée de l’actuelle place Clemenceau à la Porte de la Chaussée (site du passage suspendu de l’Institution Frémont), en passant par un point proche de l’entrée du Jardin public, rue Condorcet (site approximatif de l’ancienne Tour Saint-Laurent). Leur direction était tributaire du cours du ruisseau des Rouges Fontaines, en bordure duquel les remparts furent édifiés. Le ruisseau fut canalisé légèrement en amont des fortifications, et alimenta longtemps les fossés qui longeaient la muraille. Après l’agrandissement des jardins vers le nord et la construction du nouveau mur, il ne resta plus que deux petites portions du fossé, l’une près de la Porte de la Chaussée, l’autre à l’emplacement de la place Clemenceau. La dépression boueuse que formait ce dernier subsista jusqu’à la fin du 18e siècle, époque à laquelle il fut définitivement comblé; ces travaux suivirent de quelques années le comblement (vers 1783) de ceux qui longeaient la muraille est de la ville [site des boulevards Jeanne d’Arc et Duchesne-Fournet]. Vers 1785, il est décrit de cette manière : Fossé de la Ville, communiquant à ceux comblés ou supprimés [PDC].

Le fossé était dominé par une tour nommée la Lanterne [→], à l’angle de la muraille (ancien magasin de la forteresse), d’où la première appellation de ce lieu : le Trou de la Lanterne.

La place actuelle fut construite sur le remblai de l’ancien fossé (comblé peu après 1785), et prit naturellement le nom de place de la Lanterne. À l’époque de la Révolution, on y tint (comme à la Grande Couture) des célébrations républicaines, en particulier une Fête de la Liberté en 1793 : on édifait pour ce faire une montagne symbolique au sommet de laquelle une actrice personnifiait la Liberté. Elle fut brièvement nommée place de la Montagne vers cette époque. En 1794, l’endroit fut baptisé place de la Victoire à la suite de la victoire de Fleurus (26 juin 1794), mais l’appellation de place de la Lanterne perdura jusqu’au début du 19e siècle.

Le 8 janvier 1838, un arrêté municipal, signé de François-Pierre Leroy-Beaulieu (maire de Lisieux de 1832 à 1842), décida qu’il s’y tiendrait tous les ans le traditionnel marché aux arbres (alias foire aux pépins), qui avait lieu le mercredi des Cendres (ce marché, toujours vivant, fut créé au 16e siècle). Le texte précise : “À l’avenir, le marché aux Arbres se tiendra sur la place des Victoires, et il sera interdit d’en vendre dans aucune autre place de la ville” [DAL].

Le 23 janvier 1853, on y transféra également le marché pour la vente des gros légumes, qui se tenait auparavant place Matignon (côté est de la place François Mitterand). Le 1er août, on y organisait également la foire aux picots (jeunes volailles).

La place prit à la fin du 19e siècle le nom de François-Pierre Leroy-Beaulieu, qui y avait fixé la foire aux pépins. Elle devint donc un temps la place Leroy-Beaulieu, mais le nom de place de la Victoire lui fut redonné en 1920, après la première Guerre mondiale. En1960, à l’insistance de M. Gervais, ancien combattant de la guerre de 1914-1918 et conseiller municipal dans les années 1955-1960, elle fut enfin appelée la place Georges Clemenceau, ce qui n’empêcha pas le nom de place de la Victoire d’être employé dans divers documents jusqu’en 1975.

Georges Clemenceau (1841-1929), homme politique radical, accède une première fois à la Présidence du Conseil entre 1906 et 1909, mais son intransigeance cause sa chute à cette date. Rappelé au gouvernement en 1917, il conduit la France à la victoire en imposant le maréchal Foch à la tête des armées. L’armistice du 11 novembre 1918 le transforme dans l’opinion publique en “Père la Victoire”; il quittera la scène politique le 18 janvier 1920.

☞On pourra noter le lien qui unit, dans le temps, l’ancienne place de la Victoire à la moderne place Georges Clemenceau (sous-titré “Père la Victoire” sur la plaque de rue), et, dans l’espace, cette dernière à la rue du Maréchal Foch (dont le tronçon nord fut initialement appelé rue de la Victoire).

Lanterne (place de la) : Trou de la Lanterne s.d. ONR, place de la Lanterne f-18e s. FAN, 1818 PAV. — Le trou de la Lanterne (si tant est que cette forme soit exacte) désigne à la fin du 18e siècle une dépression boueuse représentant le vestige d’un des anciens fossés de la ville, alimenté par le ruisseau des Rouges Fontaines, à l’emplacement de l’actuelle place Georges Clemenceau. Vers 1785, il est décrit de cette manière : Fossé de la Ville, communiquant à ceux comblés ou supprimés [PDC]. Cette petite portion de fossé, qui servait de réceptacle aux décombres et immondices, fut progressivement comblée et aplanie à partir de 1792 , mais une excavation semble encore avoir existé en 1796, car Dingremont y signale plusieurs exécutions effectuées sur son bord à cette époque.

Le fossé était proche d’une tour à l’angle de la muraille et d’un pavillon ou kiosque d’agrément situé dans le jardin de l’évêché, apparemment tous deux dénommés la Lanterne [→], d’où la première appellation du lieu : le trou de la Lanterne, puis une fois le fossé comblé, la place de la Lanterne. La place reçut vers 1793 le nom de place de la Montagne, puis en 1794 le nom de place de la Victoire, après la bataille de Fleurus, mais conserva longtemps son appellation primitive dans l’usage populaire . Voir également place Leroy-Beaulieu.

Leroy-Beaulieu (place) : Place Beaulieu ~1882 PVLB, Pl. Leroy-Beaulieu 1896 NPLM, place Leroy-Beaulieu 1899 PVLC, 1912 AAL, la place Leroy-Beaulieu 1919 FAN. — Nom de la PLACE GEORGES CLEMENCEAU à la fin du 19e siècle, d’abord sous la forme place Beaulieu. Elle fut ainsi nommée en mémoire de François-Pierre Leroy-Beaulieu (1798-1859), ancien maire de Lisieux (1832-1842). Ce dernier créa le Jardin Public dans les Jardins de l’Évêché, et fonda la Bibliothèque Municipale en 1837. Par un arrêté du 8 janvier 1838, il décida que le marché aux arbres (alias foire aux pépins) se tiendrait à l’avenir sur cette même place [DAL].

Auparavant nommée place de la Victoire, la place retrouva cette appellation après la Première Guerre mondiale. Voir également place de la Lanterne, place de la Montagne.

Montagne (place de la) : place de la Montagne 1794 ERD. — Premier nom révolutionnaire de l’actuelle PLACE GEORGES CLEMENCEAU, vraisemblablement donné vers 1793. À l’époque de la Révolution, on y tint (comme à la Grande Couture) des célébrations républicaines, telles que Fête de la Liberté en 1793 , où l’on édifiait une montagne symbolique au sommet de laquelle une actrice personnifiait la Liberté. Mais le terme de Montagne a également désigné à cette époque la fraction la plus exaltée des Conventionnels, de telle sorte que le nom de place de la Montagne a pu avoir une double signification. En 1794, l’endroit fut baptisé place de la Victoire à la suite de la victoire de Fleurus. Voir également place de la Lanterne, place Leroy-Beaulieu.

Victoire (place de la) : a) première période : place de la Victoire 1794 ERD, 1820 AVL, Place de la Victoire 1825 CN, place Victoire 1826 CN, place des Victoires 1831 LP, Place des Victoires 1845 PDD, place Victoire 1845 SL, place des Victoires 1847 PGJ, 1853 SL, place Victoire 1854 ONR, Place des Victoires 1869 PVLCa, place des Victoires 1870 SL, place Victoire 1872 HEL, place de la Victoire 1876, 1879 ALPE. — b) deuxième période : place de la Victoire 1920 [AL 1939], 1921 AL, 1925, 1930 BSHL, 1932 FEL, 1937 PLL, 1944 PA, 1975 GVM. — Ancien nom de la PLACE GEORGES CLEMENCEAU, initialement, trou de la Lanterne, place de la Lanterne, puis place de la Montagne. Ce nom commémore la victoire de Fleurus en Belgique (province du Hainaut), remportée le 26 juin 1794 par Jean-Baptiste Jourdan, général en chef des armées du Nord et des ardennes, sur les Autrichiens commandés par le prince de Saxe-Cobourg. Elle est ainsi dénommée la même année . La forme du nom n’est pas fixe, et l’on trouve les variantes place de la Victoire, place Victoire et place des Victoires au cours du 19e siècle.

Cette place fut nommée place Leroy-Beaulieu [→] à la fin du 19e siècle, mais on revint au nom de place de la Victoire après la guerre de 1914-1918, par décision du Conseil municipal du 24 novembre 1920. Elle reçut celui de PLACE GEORGES CLEMENCEAU vers 1960 (voir tableau n° 2 p. 39), mais l’appellation place de la Victoire subsiste dans l’usage écrit jusque dans les années 1970.

Beaussay (tour de) : tour de Beaussé 1591/1592 CR. — Ancienne tour du front nord-est des remparts de Lisieux, également appelée tour du Pontour ou tour à Poudre. Elle était située entre l’actuelle place Georges Clemenceau et le Jardin Public, légèrement au nord du passage donnant accès au jardin. Il pourrait éventuellement s’agir d’une cacographie (ou d’une mauvaise leçon de la part de Henri de Formeville) pour le précédent. En outre, il semble intéressant de rapprocher ce nom de celui de Ricart de Beauffay 1390 RGG 30 § 20, alias Ricart Biauffey 1391 RGG 132 § 271, Richart de Beauffay 1391 RGG 139 § 288, Ricard de Beauffey 1391 RGG 208 § 458, de la paroisse Saint-Jacques et propriétaire de terres à Vaux. Il est également fait mention des hoirs Jehan de Beauffay 1391 RGG 148 § 314 à Vaux. La graphie Beaussay pourrait en représenter une version tardive erronée (confusion fréquente de f et du s long ou ſ).

☞ Le nom de BEAUFFAY représente un surnom médiéval évoquant la localité d’origine, “de Beaufai [61]”. Ce dernier toponyme est issu de l’ancien français bel fay “beau bois de hêtres”.

Poudre (tour à) : la tour à Poudre ~1790 HEL. — Ancienne tour du front nord-est des remparts de Lisieux, également appelée tour du Pontour ou tour de Beaussé. Elle était située entre l’actuelle place Georges Clemenceau et le Jardin Public, légèrement au nord du passage donnant accès au jardin.

Elle fut ainsi appelée à l’époque de la Révolution, où elle servit de poudrière [HEL I dlxiij]. En 1791, les États de sections [ES] mentionnent, parmi les anciens jardins de l’Évêché, des Jardins-promenades proche le magasin à poudre.

Pourtour (tour du) : Tour du Pontour 1591/1592 CR [cacographie probable, car le mot n’a pas de sens], la Tour du Pourtour s.d. FAN. — Ancienne tour du front nord-est des remparts de Lisieux, également appelée tour de Beaussé ou tour à Poudre. Elle était située au 18e siècle “à l’angle du jardin du Doyenné” , entre l’actuelle place Georges Clemenceau et le Jardin Public, légèrement au nord du passage donnant accès au jardin. Elle fut détruite à la fin du 17e siècle, lors de l’agrandissement des jardins de l’Évêché par Léonor II de Matignon, mais vers 1920 on pouvait encore en apercevoir des traces dans la serre du Jardin Public, ainsi que dans le jardin d’un certain Deschamps, qui habitait rue Olivier, aujourd’hui rue du Maréchal Foch .

L’identité de ce nom n’est pas assurée; la forme pourtour, d’apparition relativement tardive en français (17e s.), peut représenter une réinterprétation de l’obscur pontour. Peut-être s’agit-il d’une graphie fautive pour un ancien dérivé de porte tel que portoire “portière”, porton “poterne”, ou porture “porte”. Ce nom pourrait alors être en relation avec l’une des issues du premier palais épiscopal (voir la saillie Monseigneur pour la porte sud).

Vivier Monseigneur de Lisieux (le) : le vivier monseigneur de Lisieux 1392 RGG 264 § 598. — Ancienne réserve de poissons de l’évêque, située dans la paroisse Saint-Jacques. Il semble légitime de se demander si ce vivier ne correspondait pas aux vestiges d’anciens fossés dénommés Trou de la Lanterne puis place de la Lanterne [→] au 18e siècle. Le premier nom désignait à cette époque une dépression boueuse localisée hors des remparts mais tout contre les jardins de l’Évêque, au nord de la porte de Paris.

Histoire de Lisieux : ville, diocèse et arrondissement. – M. Louis Du Bois.

La Place de la Victoire. Ce terrein, seul reste des anciens fossés de la ville, et qui servait de réceptacle aux immondices, fut comblé et applani de 1792 à 1794. On l’appelait communément la Lanterne, parce que, sur la partie des murs de l’évêché qui le domine, se trouvait un kiosque que le peuple et les gens de l’évêque appelaient la Lanterne comme à Athènes on nomme Lanterne de Démosthène une petite fabrique qui en effet a un peu l’apparence de cette sorte de fanal. Les victoires de Fleurus (16 et 26 juin 1794) ayant rétabli notre supériorité militaire, on célébra ces succès par des fêtes patriotiques, et la Lanterne, consacrée pour ces commémorations, prit le nom de Place-de-la-Victoire

Origine des noms de quelques rues de Lisieux, et particularités sur quelques-unes – DINGREMONT, A.-J.-L..

Cette place qui était autrefois une espèce de voierie, avait en son milieu un trou qu’il fut question de combler en 1793, afin d’y élever une montagne en l’honneur de cette partie de la Convention qui portait ce titre ; mais après la chute de Robespierre, les idées se modifièrent, et le 23 octobre 1794, elle reçut le nom de Place Victoire.

On nommait cette excavation le Trou de la Lanterne à cause d’un pavillon de l’un des jardins de l’Evêché qui avait vu sur cette place et qui, étant vitré de chaque coré, avait la forme d’une lanterne.

Ce trou n’était pas encore été comblé en 1796, car ce fut sur son bord que furent fusillés quatre individus, savoir : deux le 10 avril, un le 18 mai suivant et un autre le 15 juin. Ils avaient été condamnés par un conseil de guerre.

Archives ShL:

Fonds Erudits NE 09 MOISY Alexandre.

– EPITOMOE – VIII – NORMANDIE

La Tour à poudre : place de la Victoire –

Fonds Enveloppe n°389.

Copie d’une carte postale ancienne « Ancien logis, place de la Victoire à Lisieux »

Fonds Archives SHL. 1F456.

1819 ? : dossier Leroy-Beaulieu.

Annuaire 1938: n° 10 Lecompte, entrepositaire.

Notes diverses.

– Le journal le Normand du 22.9.1829, relate le voeu exprimé au conseil municipal de créer place de la Victoire à Lisieux, un marché aux fruits et aux melons).

– L’état des Personnes qui ont des Etablissements répandant des odeurs insalubres dans la Ville de Lisieux en 1816 – Archives départementales, sous la cote M 8620 – Daniel Deshayes.

Fonderies de Chandeliers – 4 Boulanger Mme, Grande Rue, Place de la Victoire.

– La place Leroy-Beaulieu, ancienne place de la Victoire, puis place Clemenceau, abrite depuis 1837 le Marché aux arbres ou Foire aux pépins car on y trouvait surtout des pommiers et des poiriers. On en trouve déjà trace en 1459.

Aujourd’hui encore, les arbres, arbustes et petits plants de toutes espèces, fruitiers et ornementaux envahissent largement les rues avoisinantes.

Laisser un commentaire